Blocco #9 - Reality check

Come fuori, così dentro. Come dentro, così fuori [Ermete Trismegisto]

La scoperta del fuoco fu rivoluzionaria soprattutto dal punto di vista alimentare. Cucinare il cibo rende più assimilabili molte sostanze, in modo simile al funzionamento di un pre-bruciatore, il quale migliora l'efficienza di un motore “prescaldando” gli ingredienti prima della combustione. Analogamente, poiché il cervello consuma circa il 20% del fabbisogno umano, l'invenzione del fuoco ha permesso agli esseri umani di dedicare più energia al ragionamento astratto, che si è tradotto in un vantaggio evolutivo sulle altre specie. L'incremento della capacità intellettuale ha potenziato i processi cognitivi del cervello, amplificando la capacità di filtrare e alterare il modo in cui percepiamo la realtà circostante. Ma quale realtà?

Gli esseri umani interagiscono principalmente con due tipi di realtà: la realtà esterna, intesa come oggettiva, assoluta, fisica o noumenica, a seconda della corrente filosofica, e la realtà soggettiva o astratta, ovvero l'insieme di concetti, simboli e credenze che vivono esclusivamente nella nostra mente (detto anche paradigma). La realtà soggettiva viene costruita in base all'esperienza quotidiana mediante input sensoriali. Ma concetti, simboli ed idee sono sviluppate anche attraverso la lettura, la visione di filmati, ascoltando dei racconti. Al tempo stesso la realtà soggettiva condiziona il sistema cognitivo, per cui non possiamo percepire il mondo per ciò che è veramente, ma lo etichettiamo in base al suo significato simbolico, come se proiettassimo su di esso una sorta di output astratto.

In sintesi: le percezioni costruiscono il paradigma, e il paradigma condiziona le percezioni, creando un circolo vizioso.

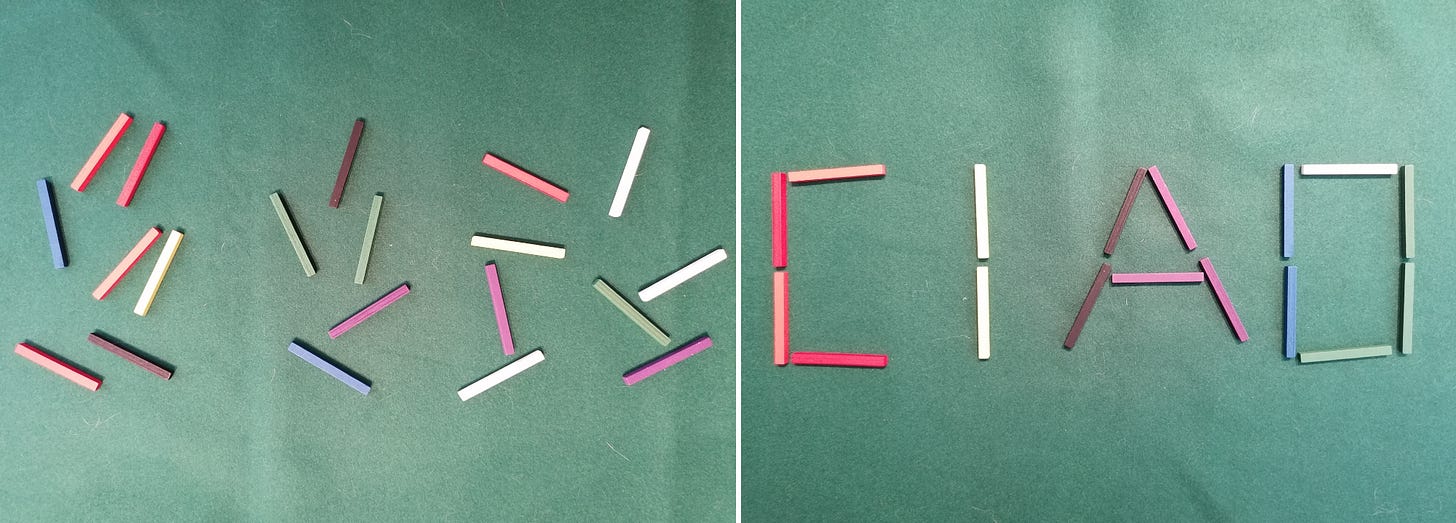

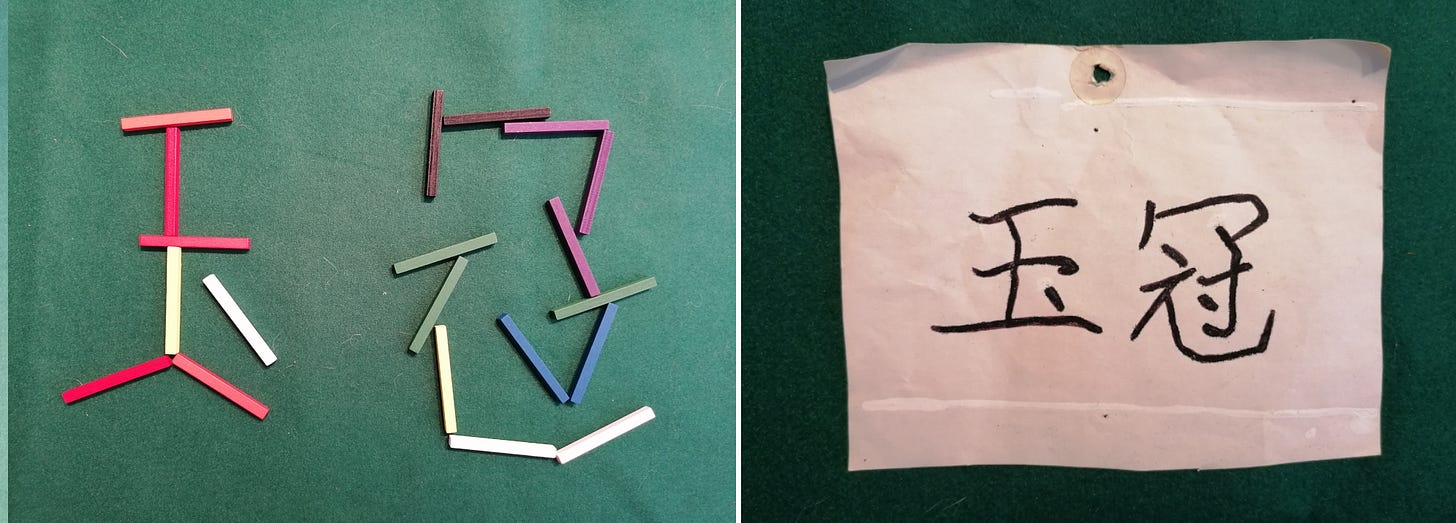

Esempio: se spargo a caso dei bastoncini colorati su un tavolo, qualsiasi essere vivente in grado di percepire la radiazione visibile vedrà solo dei bastoncini disordinati. Ma se dispongo i bastoncini in modo da creare delle scritte o dei simboli, allora chi conosce quel codice non può fare a meno di riconoscerne i simboli. Se invece li dispongo secondo un alfabeto che non conosco, ad esempio quello cinese, tornerò a vedere solo dei bastoncini colorati su un tavolo, privi di significato. Ma chi conosce quell’alfabeto sosterrà che i bastoncini hanno un significato “oggettivo”, almeno secondo lui. Il che è una contraddizione, perché se una percezione dipende dalla cultura del soggetto, è soggettiva per definizione.

Una volta appreso un codice o simbolismo, non possiamo “spegnere” il filtro cognitivo associato. Il processo di attribuzione del significato simbolico è qualcosa che non possiamo eludere. Quando il cervello è stato programmato per riconoscere un codice, noi lo riconosciamo anche senza volere, spesso illudendoci che si tratti di una percezione oggettiva. Ciò suggerisce che il rapporto tra realtà esterna e realtà astratta sia bidirezionale:

La realtà esterna percepita (le esperienze sensoriali) modella la realtà astratta (mediante concettualizzazione), ovvero svolge il ruolo di input del pensiero astratto

La realtà astratta condiziona la nostra visione del mondo (riconoscimento di simboli e pattern), svolgendo il ruolo di output del pensiero astratto (proiezione semantica)

Questo meccanismo spiega perché il cervello cade spesso in errore, come nel caso delle illusioni ottiche. Per distinguere ciò che è reale dalle proiezioni mentali (l'output della mente astratta), di solito gli esseri umani confrontano l'input sensoriale con l'output astratto prodotto dalla mente. E’ qualcosa che facciamo di continuo, senza nemmeno rendercene conto. Se i due segnali coincidono diciamo che l'esperienza è reale; se invece sono diversi, o ci sono delle incongruenze, diciamo che è un'illusione. Chiameremo questo meccanismo reality check.

Esempio: sono in casa e vedo le foglie degli alberi muoversi fuori dalla finestra, da cui deduco che ci sia del vento. In quell'istante il concetto “vento” è solo un output astratto generato dalla mente, in quanto non ho ancora esperito alcun movimento dell'aria. Se esco all'aperto e sento l'aria sulla pelle, e il suono del vento, ne posso dedurre che il vento sia reale. Se invece non percepisco alcun movimento nell’aria e c'è silenzio assoluto, ma vedo ancora le foglie agitarsi sugli alberi, allora divento sospettoso e mi chiedo se sto avendo un'allucinazione, se sto sognando, o se ho mangiato i funghi sbagliati.

Le neuroscienze suggeriscono che gli esseri umani si siano evoluti selezionando come tratto vincente la tendenza a sbagliare il reality check, generando falsi positivi. Questo perché risulta più vantaggioso spaventarsi per una corda abbandonata tra i cespugli, scambiandola per un serpente, piuttosto che fare l'errore opposto, cioè vedere un serpente e assumere che sia una corda. Chi commette il primo tipo di errore ha una visione errata della realtà, ma sopravvive. Anche chi commette il secondo tipo di errore ha una visione sbagliata della realtà, ma muore prima. Questa tendenza innata a credere reali le proiezioni della mente spiega perché dedichiamo tanta attenzione alle entità astratte come ideali, religioni, politica, arte e scienza.

Un esempio banale è la lettura: quando leggiamo un libro siamo ignari del mondo reale, praticamente immobili, e agli occhi di un analfabeta “non stiamo facendo nulla”. Solo chi sa decifrare il nostro comportamento, ovvero conosce il significato dei concetti “libro” e “leggere”, converrà che stiamo facendo qualcosa. In altre parole: la letteratura è una delle prima forme di realtà virtuale.

Il reality check, ovvero il “toccare con mano” qualcosa per verificare se è reale o illusorio, richiede spesso l'applicazione di una forza. Ciò vale sia quando verifichiamo se un oggetto è reale (se sono in dubbio, provo a toccarlo), sia quando vogliamo capire se un'esperienza è reale (se ho il dubbio di sognare, provo a pizzicarmi). Dal punto di vista fisico l'applicazione di una forza si traduce in lavoro, che quando applicato su un intervallo di tempo assume il significato di potenza, che è espressa in Watt. Quest'osservazione ci riconduce a quanto già discusso in precedenza, quando abbiamo spiegato che la Prova di Lavoro è un modo naturale di verificare la veridicità di concetti astratti quali proprietà, gerarchia e leadership. Perciò il reality check, cioè l'atto di toccare un oggetto o darsi un pizzicotto, può essere pensato come la Prova di Lavoro che gli esseri viventi usano per stabilire cosa è reale, e cosa no.

Pensiamo adesso al cyberspazio, cioè all'insieme di internet, realtà virtuali, canali di comunicazione, sistemi e servizi online. In questo contesto interagiscono ogni giorno milioni di realtà astratte, cioè soggettive (generate degli esseri umani). Internet è attualmente il modo più efficiente per comunicare a distanza, scambiarsi idee e confrontare visioni differenti della realtà1. Anche nel cyberspazio potrebbe essere necessario disporre di una sorta di meccanismo di reality check, per distinguere ciò che esiste davvero (nell’ambito digitale) da ciò che è un'illusione o un falso. Non stiamo parlando di distinguere le bufale dalle notizie vere, ma di capire cosa esiste davvero nel cyberspazio, e cosa invece è un’illusione creata da un truffatore o hacker per ingannarci. Un esempio sono le email di phishing, che per molte persone sono difficili da distinguere da quelle “reali”, o i siti fasulli, che si presentano identici agli originali.

Da questo punto di vista, la Prova di Lavoro, intesa come Proof of Work informatica, potrebbe essere il meccanismo che useremo in futuro per stabilire cosa è ”vero” nel cyberspazio, cioè accettato come valido dalla maggioranza degli utenti. Ciò è particolarmente utile quando l’informazione2 che vogliamo verificare riguarda un database distribuito, un registro di transazioni, l’autenticazione di un utente o la proprietà di un asset digitale. Non si tratta di fantascienza, perché la Proof of Work è già utilizzata da decenni nell’ambito delle reti informatiche, ad esempio per distinguere gli utenti onesti dagli utenti maliziosi, o per difendersi dagli attacchi informatici. In altre parole, la Prova di Lavoro potrebbe essere lo strumento naturale per capire cosa è reale nel cyberspazio, e cosa invece è il prodotto di illusioni cibernetiche o utenti malintenzionati.

In conclusione la Proof of Work trova applicazione naturale sia nel mondo animale, sia nel mondo digitale, e si presenta come uno dei modi migliori di distinguere ciò che ha valenza fisica da ciò che è puramente astratto (in ambo i contesti). Essa potrebbe essere lo strumento naturale che useremo in futuro per eseguire il “reality check” in un contesto globalizzato e digitalizzato. Nelle prossime puntate proveremo ad applicare questa teoria alla strutture sociali umane: partiremo dalle origini del linguaggio, discuteremo il ruolo della narrazione, e finiremo col capire perché la politica sia un sistema fallace per costruzione.

Stiamo parlando di internet intesa come infrastruttura di scambio dati e non dei social network, che sono “inutili” applicazioni verticali

In questo contesto l’informazione può essere pensata come la “percezione” sensoriale del mondo digitale, da cui l’analogia con il sistema cognitivo innato