Blocco #2 – Energia e informazione

Se qualcuno dice che un motore di Szilard può funzionare indefinitamente, allora potremmo avere una macchina per raffreddare l'intero universo. Ma non possiamo. [R.P. Feynman]

Nel 1867 il fisico scozzese J.C. Maxwell, uno dei padri fondatori dell'elettromagnetismo, ipotizzò che fosse possibile utilizzare la conoscenza microscopica di un sistema termodinamico per produrre lavoro, e quindi energia. Maxwell immaginò che un essere molto piccolo, come un folletto o un diavoletto, potesse immergersi in un sistema aeriforme, osservare le particelle una per una e approfittare di tale informazione per azionare un motore meccanico. Per quanto sembrasse un'idea strampalata, per mezzo secolo nessuno riuscì a capire dove fosse l'errore. Chiaramente Maxwell non pensava ad un motore azionato da uno spiritello magico, perché il “diavoletto” era solo l'immagine allegorica di un dispositivo piccolo e intelligente, che prima o poi la tecnologia avrebbe reso possibile. Ma avrebbe funzionato davvero?

La prima risposta arrivò nel 1929, quando il fisico ungherese Leó Szilárd propose una versione semplificata dell'esperimento di Maxwell, realizzabile in laboratorio. Nel suo esperimento immaginario, Szilárd pensò ad un contenitore microscopico con una singola molecola. Questa molecola, in equilibrio termico con l'ambiente, poteva trovarsi a sinistra o a destra del contenitore. Il "diavoletto" di Szilárd, che nella realtà poteva essere un sensore o una valvola, aveva il compito di "memorizzare" la posizione della molecola. Una volta acquisita questa informazione, il diavoletto azionava un setto mobile, come se fosse un minuscolo pistone. Se la molecola era a sinistra, essa avrebbe subito cercato di tornare a destra per agitazione termica, e così facendo avrebbe spinto il pistone da sinistra a destra (e viceversa). Dopo ogni ciclo il motore tornava all'equilibrio termico, ricevendo calore dall'ambiente, per cui il risultato finale sarebbe stato il raffreddamento dell'ambiente stesso. Questo modello, noto come il "motore di Szilárd," dimostrava come l'informazione e la sua gestione potessero svolgere un ruolo cruciale nella conversione dell'informazione in energia. Era una rappresentazione affascinante del mondo microscopico, dove il potere della conoscenza superava il caos apparente dell'agitazione molecolare, per produrre energia pulita e sostenibile.

L'idea di Szilárd rimase nel limbo fino a poco tempo fa, quando la tecnologia iniziò a permettere la realizzazione di dispositivi talmente piccoli da consentire la costruzione dei primi prototipi sperimentali. Nel 2008 i fisici riuscirono a realizzare in laboratorio uno dei primi modelli funzionanti del motore di Szilárd (esperimento di M.G. Raizen); numerose conferme arrivarono negli anni successivi: M. Sano nel 2010, S. Ciliberto nel 2015 e A. Fujiwara nel 2017.

Col nuovo millennio il diavoletto di Maxwell era diventato realtà: l'uomo aveva imparato a convertire l'informazione in energia, ovvero a trasformare la conoscenza in potere. Ma come è possibile? Da dove arriva l'energia prodotta dal motore di Szilárd? Abbiamo davvero scoperto un modo di produrre energia pulita, infinita, e raffreddare il pianeta? Purtroppo la risposta è no, perché il secondo principio della termodinamica ci riporta coi piedi per terra, ricordandoci che anche l'informazione ha un costo. Per capire di quale costo si parla, precediamo un passo alla volta.

Il primo punto da chiarire è che un motore non produce energia, ma converte energia. Nella maggior parte dei casi il motore trasforma energia chimica, fisica o elettrica in energia cinetica. Ad esempio un motore a scoppio consuma energia chimica, mentre un motore elettrico consuma energia elettrica, ma in entrambi i casi il prodotto finale è il movimento, ovvero: produzione di energia cinetica. Da questo punto di vista il motore di Szilárd è un motore come tutti gli altri, con l'unica differenza che usa come “combustibile” l'informazione piuttosto che altre forme di energia.

Riformuliamo quindi la questione: se il motore di Szilárd converte l'informazione in movimento, di quale informazione si parla? Per rispondere ricordiamo che informazione ed entropia sono sostanzialmente la stessa cosa. Se questa affermazione sembra strana è perché la situazione ricorda il legame tra luce e buio. Dal punto di vista fisico il buio non esiste, ma è solamente assenza di luce. Allo stesso modo l'entropia è solamente assenza di informazione: se non sappiano nulla di un sistema, allora diciamo che esso è “disordinato” (alta entropia). Al contrario, se sappiamo a perfezione dove si trova ogni singolo atomo del sistema, allora diciamo che esso è “ordinato” (bassa entropia). A rigore entropia e disordine sono concetti diversi, ma ai fini di questo articolo possiamo tranquillamente considerarli equivalenti.

A questo punto dobbiamo tirare in ballo il principio di Landauer. Nel 1961 R. Landauer, fisico dell'IBM, dimostrò che gestire l'informazione ha sempre un costo, ovvero che non è possibile “imparare” o “dimenticare” informazione senza consumare energia, o peggio ancora produrre calore. L'aspetto più affascinante del principio di Landauer è che il costo della gestione dell'informazione non riguarda la fase di apprendimento ma la fase di cancellazione dei dati. Ciò può sembrare controintuitivo e richiede un cambio di paradigma per essere accettato, ma è la triste verità.

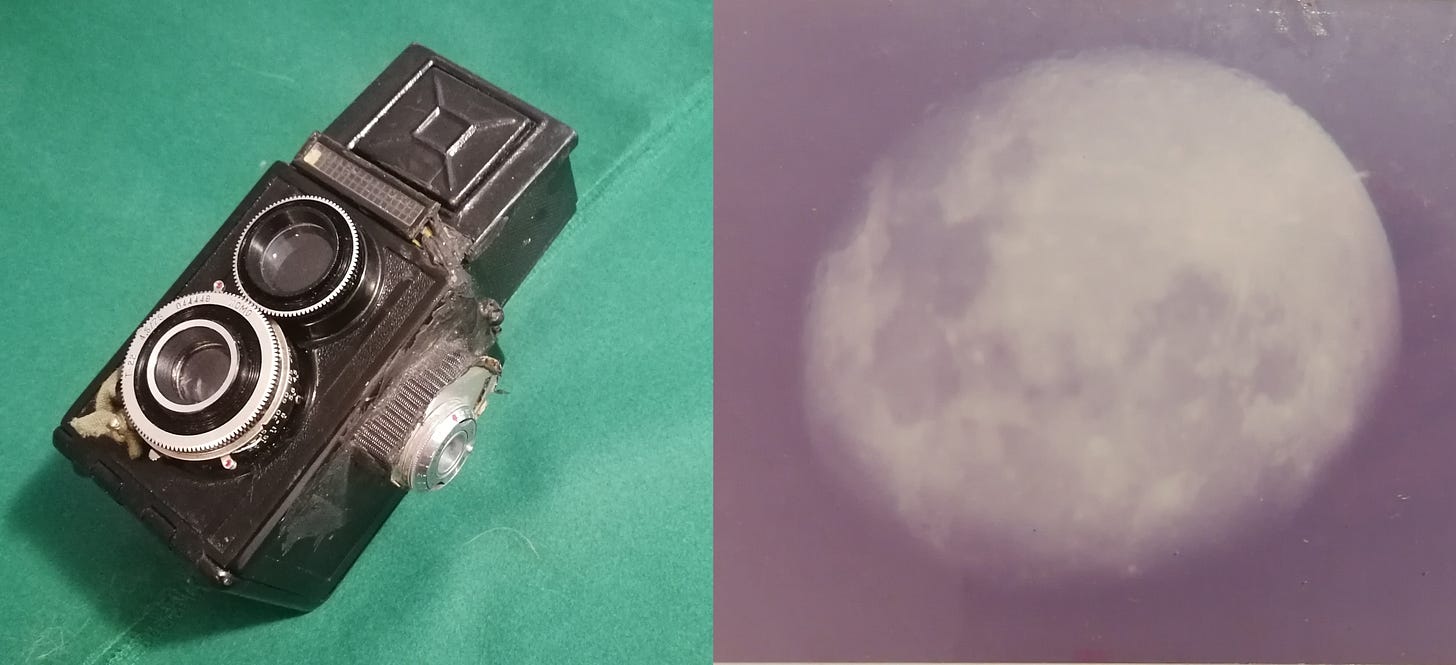

Proviamo a spiegarlo con un esempio. Prendiamo una macchina fotografica manuale, come quelle di una volta, e facciamo una foto alla Luna, magari con un telescopio. Siccome l'energia necessaria ad impressionare la lastra fotografica proviene dal sole (tramite riflessione sulla Luna) l'atto di scattare la foto non ci costa energia, a parte le calorie spese dal sottoscritto per azionare l'interruttore (e spostare il telescopio). Ma una volta catturata l'immagine, la lastra fotografica rimane impressa, per cui non è più riutilizzabile. Si potrebbe pensare che “basta dimenticarla in un baule per mille anni, tanto sbiadisce da sola”. Certo, ma sbiadire non vuol dire cancellare, bensì portarla in uno stato ad alta entropia, dove i grani della pellicola sono impressi a casaccio. Nell’ambito della teoria dell’informazione, “cancellare” un supporto di memoria significa riportalo esattamente nello stato iniziale, ovvero renderlo nuovamente utilizzabile, cioè “riscrivibile”. Perciò, nel caso di una lastra fotografica, cancellarla significa farla tornare vergine, ovvero non esposta. Ed è esattamente questa cancellazione che ha un costo: il fare tabula rasa, ovvero l'atto di ordinare i grani di un pellicola fotografica nello stesso identico stato, è un procedimento che non avviene mai spontaneamente, ma richiede sempre l'impiego di energia.

Il principio di Landauer, unito alla relazione tra entropia ed informazione, spiega perché l'invenzione di Szilárd è solo un motore come tanti, un dispositivo che converte energia in movimento. Se non siete ancora convinti applichiamo il metodo scientifico, ovvero proviamo a falsificare la tesi. Supponiamo che Landauer si sia sbagliato e che la teoria dell'informazione sia una bufala, cioè che sia possibile costruire un motore di Szilárd in grado di produrre energia sottraendo calore dall'ambiente. Assumendo di lavorare a temperatura ambiente (300 K) con un’efficienza del 100%, il lavoro ottenibile da un singolo bit di informazione è dato dalla relazione1

W = T∙kB ∙ln(2) ≈ 3 ∙10-21 joule

Ipotizzando di utilizzare come “fonte di energia” una schedina di memoria SD da 1 GB, il motore produrrebbe qualche frazione di Nanojoule ad ogni ciclo, cioè

Wciclo ≈ 3 ∙10-21 ∙ 8 ∙109 ≈ 0,024 Nanojoule

L'energia in gioco è piccolissima, ma nulla vieta di “scalare” il motore, ad esempio collegando tra loro un miliardo di motorini di Szilárd, che produrrebbero in totale 24 Millijoule ad ogni ciclo. Supponendo che ciascun motore esegua mille cicli al secondo si avrebbe una potenza di 2,4 Watt, simile a quella di un comune motore elettrico, alimentato da una batteria da 1,5 volt. Siamo contenti? Abbiamo progettato un motore che produce energia dal nulla, senza inquinare?

La risposta è no, perché un simile motore consuma un miliardo di schedine SD da 1 GB ad ogni ciclo ed esegue mille cicli al secondo, per cui stiamo generando una potenza di 2,4 Watt consumando mille miliardi di schedine SD al secondo. Chi fabbrica queste schedine? Quanta energia costa produrle? Le produciamo all'interno del motore, o dobbiamo considerare anche i costi di trasporto? Ma soprattutto: chi le smaltisce? Esattamente come per la lastra fotografica, non basta lasciare le schedine SD “scartate” dal motore da qualche parte, nella speranza che si cancellino da sole. Nel tempo l'informazione andrà sì perduta, ma la schedina non tornerà vergine, anzi: dopo qualche secolo conterrà triliardi di valori 1 e 0 a casaccio, per cui non sarebbe possibile utilizzarla nuovamente come carburante per il nostro motore.

A conti fatti, se per generare 2,4 Watt dobbiamo costruire un miliardo di motori e gestire mille miliardi di schedine di memoria al secondo, allora tanto vale usare un semplice motore elettrico, alimentato da una comune pila da 1,5 Volt.

La conclusione è che il motore di Szilárd funziona, e che siamo davvero capaci di trasformare l'informazione in energia, ma ciò permette solo di costruire motori piccoli ed efficienti, che sono appunto soltanto motori, ovvero dispositivi in grado di convertire una particolare forma di energia (in questo caso informazione) in movimento. Inoltre, trattandosi di motori microscopici, ci sono evidenti limiti pratici all'applicazione del principio su larga scala. Quindi nessuna produzione di energia dal nulla e nessun raffreddamento del pianeta, perché il motore richiede combustibile, ma soprattutto perché produce materiali di scarto. Inoltre, anche se le schedine di memoria crescessero sugli alberi, prima o poi finiremmo per consumare anche quelle.

Cosa ci insegna tutto questo? Che se nemmeno il diavolo è capace di raffreddare il pianeta, al momento forse non rimane che un'unica soluzione: smettere di scaldarlo.

Riportiamo la formula solo per completezza. Al lettore non è richiesto di capire il significato di questi simboli astrusi: l’unico concetto da comprendere è che da 1 bit di informazione è possibile ottenere al massimo 10-21 joule di energia (che è piccolissima).